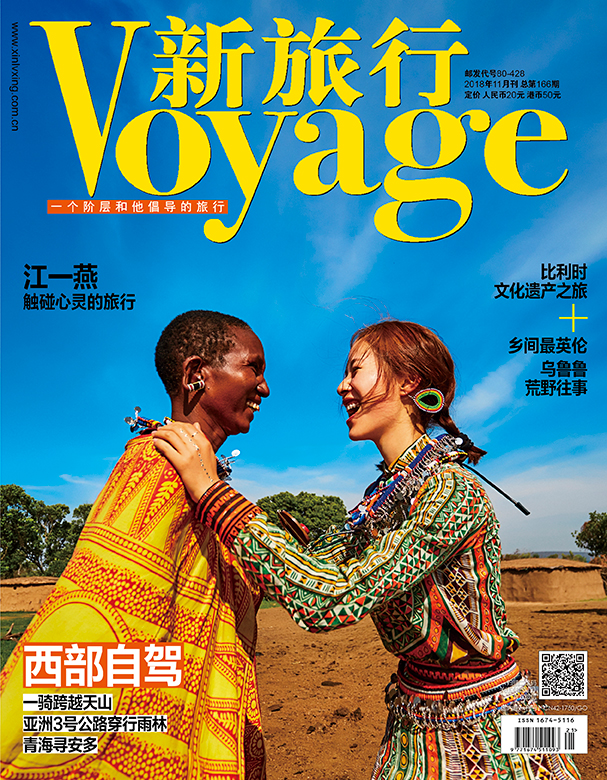

这不是江一燕第一次到非洲了,在草原长途奔袭,了解野生动物保护者面临的困境,与国际野生救援组织一起近距离观察、接触濒危野生动物的生活痕迹,这些年她反复的非洲之行不仅仅是一次次旅行而已,她是在追寻着内心那缕光……

和江一燕的对话中,她非常喜欢用“touch(触碰)”一词来形容自己遇到的事情和感受。“无论是人还是动物,甚至是树木,当你能够真正触碰到他们时,那种仿佛天生赋予的交流感会令我感受到他们在那一刻的所思所想,这是一种幸运,能够让我更敏锐地捕捉到这份人与自然万物的相连,我很珍惜这样的第六感。”

很多人都问她如何定义自己的身份,是演员、作家、摄影师,抑或是教师、公益人?她的回答只是简单的一句话:“我只是一个爬行者小江。”自居慢行者的她于2016年9月组织成立了“爬行者公益团”,而在此之前,她早已经投身公益事业许久,甚至被称为“最不务正业”的女演员之一。可是,就是这样的不务正业,才能够让江一燕感受到更多生活中不一样的存在和这个世界带来的宏大与细小。“做一件小事,引导一段前行之路,看似毫不起眼,但有一天对于这个世界或许是最大的改变力量。我们追求完美,这就是不断完美蜕变的过程。”

生活 • 坦然才能面对更多的变化

当被问及“如果让你把演戏和摄影、旅行排序,你的答案是什么?”时,江一燕几乎脱口而出是“生活”,不带一丝犹豫和迟疑。“其实,这也是一种体会和感悟。因为只有你真正学会如何生活,对生活的一切有感受,才是做好艺术创作的基础。

”她这些年的演艺事业并没有减产,但摄影师也成为她新的身份。提起江一燕的时候,更多的人想到的是创作者,和“那个写微信公众号很有想法的女演员”。所以,生活对于江一燕来说,更多的时候是一种心灵体验。而这种体验,是为了更好地生活下去。“我会通过一花一木一草,感受万物生灵的存在。而当你越了解,你的灵感也会越多。比如摄影,要追求的画面之美是灵性和灵魂,且有力量的美感。”

再比如写书,2012年,江一燕曾忙里偷闲写过一本书《我是爬行者小江》,这不仅是游记,还是小说和成长日记。她说这本书其实是她生活的累积,是一个非常丰富的自己,记录了自己从一个悲观主义者变到现在乐观、灿烂的过程。而越来越忙的生活中,她反而找到了心灵的节奏,在工作节奏特别快的时候也会懂得去控制自己内心的感受,人也变得平静愉悦。

写下这本书并不是冲动的偶然所为,只有累积的东西多了,才能言之有物。江一燕邀请陈道明老师为她写序,审稿的时候,陈道明跟她说,始终要对文字抱有敬畏之心,因为,要对自己的读者去负责任,永远不要为了写一本书,或者为了一个商业目的才去做一本书。”

江一燕这样做了,也让自己变得更加坦然和平静。她的新书筹备了一年,她说编辑已经懒得催她了,毕竟她是“爬行者”。不工作的日子她还会抱着电脑自己修片、排版,调整每一个小错误。

旅行 · 慈悲才能拥有改变的勇气

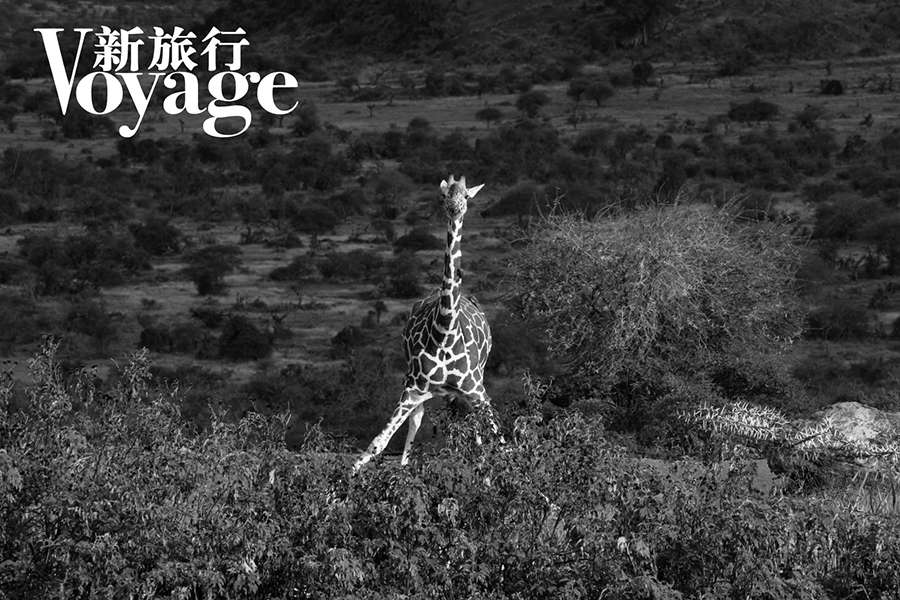

尽管去了非洲很多次,但每一次都会有新的发现,新的不同。“这一次是随着AWF(非洲野生动物基金会)深入非洲,了解更多关于野生动物的知识,探访当地的社区、酒店和学校,还有保护野生动物的士兵和一线野生动物保护者的生活,以及他们所面临的困境。这是一场非常有意义的旅行,我觉得自己要做的事情更多了,责任更重了。”

当车行至乞力马扎罗山脚下时,非洲司机忽然停下车,指着干支树的狒狒平静地说:“她是一个妈妈,她舍不得丢掉手里的孩子”江一燕望过去,那小狒狒或许只出生了几天就死亡了,早已经因为非洲干热的天气面目皆非。但是,母狒狒就一直把这小狒狒放在掌心中,眼中似乎依然有泪光闪烁。

叙述这一段时,尽管江一燕的声音很平静,但依然听得出她有些哽咽。或许,此时的描述对那一刻她曾面对的场景有所折扣,但依然能够感受到那份母性的怜悯。“万物生灵皆有爱,即便是动物。其实,人类把动物的情感看的太简单,而它们的协作、情义、善意很多来自大自然的天性。人类已经失去,它们还有。”然而,或许在疾病面前,我们都无能为力。但是,还有一幅照片,让她感到了悲哀。

那是“万兽之王”的狮子因为迁徙栖息地的丧失,无奈“闯进”了城市的公路中。它在车水马龙之间穿梭,仓皇而无助。“在我们的印象中,狮子是可以袒露最柔软的肚皮在草原上打滚,没有天敌。但现在,人类是它最大的天敌。我们所说的非洲是野生动物最后的天堂,这‘最后’两个字真让人感到难过。”

就是这种慈悲,或许才是改变世界的力量。在法国作家席里尔·迪翁所著的《人类的明天》一书中所提及的内容,江一燕感同身受。“传播灾难性的消息并不能真正解决问题,我们应该去做一些不一样的事。”小到自己亲自动手,种花种菜,大到国家层面的控制人口增长速度和规模,所有事情看似毫无关联,但实则若几十亿人都有此念头,都付诸行动,对这个世界的改变将是巨大的。

公益 · 触碰才能感知自然赐予的美好

“常常有人问我:为什么要做公益事业?为什么称自己为爬行者,称自己的公益组织为爬行团队。其实这个回答非常简单,我只是想不能急于求成,要慢慢把事情做好。就像我们可能都会面临工作和生活的压力,总会说没有时间做公益事业。其实,你只要在下班后,照顾家人后,抽出一点自己的闲暇时光,为他人做一件小事,就已经是善举了。”

江一燕的这番感触其实源自她很小的时候参加的一次学校的活动。那时候,学校组织小学生们去探访孤寡老人,并为他们做一些力所能及的事情。江一燕去的是一位在城市中的独居老婆婆家。“那时候我很小,也不懂得要说一些什么,只是默默地为婆婆做家务。婆婆阴冷的家大概也很久没有这么热闹过了,我至今都记得婆婆那双眼睛,感受到那一刻她的内心和一直以来的孤独感。”或许就是这一刻起,江一燕已经将公益事业的“扶助、引导”放在心里,埋下爱的种子,并一直在寻找机会实现它。

“我感受到的公益是既宏大又微小。但是,它都是源自于触碰。无论是触碰植物或是动物,或者就是人类本身,只有真实触碰的那一瞬间,你才能够和他们产生共鸣。我们常说‘最熟悉的陌生人’,但做公益的人却是‘最陌生的亲密者’,因为只有真正帮助你的人,才会去深入了解你的内心世界和你的所思所想所需。就像是现在很多的青少年群体,并不是有吃有穿就可以了,他们留守在山村,需要有人陪伴和引导。在关键时刻,你的一句话,或许就能影响他的一生。”

为了这份公益事业,江一燕经常处于精神分裂状态。“四处化缘”的疲惫感和一句暖心的话就能够让她满血回归。一次,她和一个山区孩子走在路上,那小女孩忽然说:“你知道吗,小江老师,你就是我们的妈妈。”她的眼泪就这样毫无征兆地掉下来了。“我觉得自己付出的所有辛苦,都变成爱的种子,在孩子们心中生根发芽。”而知道自己曾

经帮助过的孩子,在长大之后也成为“爬行者”中的一员——有一位培养的大学生,现在回到山里做扶贫工作,江一燕无不感慨,“在做每一件微小善事的同时,同也是在净化自己的过程。因为爱,我们相互都在成长。”原来他们因为她拥有能量,现在她因为他们而骄傲。

“走过许多路,看过许多风景,触碰心灵,或许才是我的人生存在的意义。”江一燕如是说。

编辑/乐妍|撰文/朱立平|封面摄影/孙中国|人物摄影/ 董建成 D.E.A.L STUDIO|风光摄影/江一燕

鸣谢/Canon EOS R 皇家马拉酒店

|

|